第6回 ケース:無形資産の譲渡取引とDCF法の計算手順(移転価格税制)

すみません、途中で忘れていました。「無形資産の譲渡取引とDCF法」シリーズです(前回はこちら)。

ここまで、移転価格税制におけるDCF法について見てきました。具体的には、DCF法を使うケースを確認して、その主要な計算要素である予測利益と割引率についてもお伝えしました。

Table of Contents

1. DCF法の計算手順に関するケース(参考事例集)

今回は、DCF法の計算手順を考えてみます。参考事例集の事例24です。

2. ケースの前提条件

まず、ケースの設定は以下のとおりです。

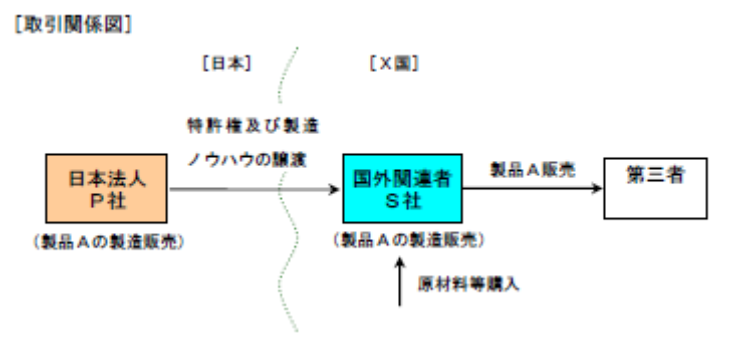

(1) 登場人物

海外子会社:製品Aの製造販売子会社(10年前にX国に設立)

製品A:日本親会社の研究開発活動の成果である独自技術が用いられて製造された製品

(2) 国外関連取引の内容

- 日本親会社は、海外子会社に対して製品Aの製造に係る特許権及び製造ノウハウ(日本親会社の研究開発活動により生み出された独自技術)の使用許諾を行い、海外子会社は、X国で原材料等を購入して製品Aの製造を行い、X国の第三者に販売していた

- X国における製品Aの業績は非常に好調であり、今後も高水準の需要が見込まれることから、日本親会社は、海外子会社が製品Aに関する事業責任を全般的に管理する方が効果的・効率的に事業運営できると考え、海外子会社に対して、当該特許権及び製造ノウハウを譲渡した

- 当該譲渡取引は、取引時において支払対価の総額が確定されて行われたものである

(3) 無形資産譲渡「前」の両者の機能・活動等

- 海外子会社には研究開発部門はなく、海外子会社が行う製品Aの製造は日本親会社から供与された日本親会社の独自技術に基づいて行われていた

- また、海外子会社は、独自性のある広告宣伝・販売促進活動を行っていないが、自らの販売計画に従って、一定の在庫を保有して管理し、X国において販売していた

(4) 無形資産譲渡「後」の両者の機能・活動等

- 海外子会社は、引き続き、自ら研究開発活動を行うことなく日本親会社から譲り受けた特許権及び製造ノウハウを使用して製品Aの製造を行い、第三者に販売している

- その他、海外子会社の販売活動における機能に変化はない

(5) その他

- 製品Aに係る事業について、日本親会社及び海外子会社の取締役会で承認された事業計画により10年間の予測利益の金額が把握できる

- 日本親会社及び海外子会社は、特許権の有効期間は20年間であり、特許が失効すれば製品Aが完全に陳腐化することは明らかであるものの、有効期間内は競争力を維持できると判断し、残存有効期間である10年の事業計画を作成した

- 日本親会社は当該事業計画について、実績のある外部の評価機関に検証を依頼し、その結果、当該評価機関から客観的に合理的な事業計画であるとの意見を得ている

- X国における法人実効税率は30%である

- また、海外子会社が譲り受けた特許権及び製造ノウハウに係る減価償却費は、X国の法人税法において5年間で課税所得から控除することができる

3. 移転価格税制上の取扱い

このケースについて、移転価格税制上の取扱いは以下のとおりです。

(1) 独立企業間価格の算定方法の選定

(2) なぜなら

当該譲渡取引について、客観的に合理的と認められる事業計画から当該特許権等に係る予測利益の金額を合理的に予測することが可能であり、当該予測利益の金額に合理的と認められる割引率を用いて譲渡時の当該特許権等の割引現在価値を算出することができるから

(日本親会社の海外子会社に対する製品Aの製造に係る特許権等の譲渡取引について、比較可能性分析において、比較対象取引を見いだせず、また、利益分割法と同等の方法も適用できない前提)

(3) ディスカウント・キャッシュ・フロー法に準ずる方法と同等の方法における計算手順

このケースは、ディスカウント・キャッシュ・フロー法に準ずる方法と同等の方法の適用における具体的な計算手順を確認するためのものなので、以下で順番に見ていきます。

→AからBを控除した残余の予測利益を特許権等に係る各事業年度の営業利益(C)とみなす

→Cから法人税等(法人実効税率に基づき計算)を控除して、特許権等に係る各事業年度の割引前税引後営業利益(D)を算出

…このケースでは、特許権等の譲渡取引前後において、海外子会社は製品Aに係る事業しか行っていないことなどから、海外子会社の加重平均資本コストである10%を適用する

…海外子会社が譲り受けた当該特許権等に係る減価償却費は、X国における法人税法上課税所得から控除されるため、海外子会社が将来負担する法人税等の金額の減少効果(節税効果)が生じると見込まれるので

→EにFを考慮して、法人税等の減少効果考慮後の特許権等に係る割引現在価値の合計額(G)を算出

4. 少しだけコメント

無形資産に係る予測利益の見積方法については、以前にお伝えしましたが、このケースでは、TNMM的な計算を前提としています。

すなわち、上記2.では、取引単位営業利益法と同様の考え方で国外関連者の機能に見合う通常の予測利益を計算し、これを超える国外関連者の残余の予測利益を無形資産に係る予測利益を考えています。

DCF法の計算手順は上記のとおりですが、参考事例集には、具体的な数字を使った計算過程の例も示されているので、次回はそれを確認します。

今日はここまでです。

では、では。

佐和 周(公認会計士・税理士)

現 有限責任 あずさ監査法人、KPMG税理士法人を経て、佐和公認会計士事務所を開設。専門は海外子会社管理・財務DD・国際税務など。社外監査役(東証プライム&スタンダード上場企業)。東京大学経済学部卒業、英国ケンブリッジ大学経営大学院(Cambridge Judge Business School) 首席修了 (MBA)。詳細なプロフィールはこちら。

-520x312.png)

-520x312.png)

-240x240.png)

-240x240.jpg)

-240x240.png)